좌파의 날조, 우파와 국방부의 게으름이 ‘학살 괴담’ 키워

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관

아무도 뭐라고 지시도 하지 않았고 검열도 하지 않았지만, 한강 인도교 폭파 사건은 금기(禁忌) 사항이다. 아니, 금기가 아니라 ‘논외(論外)’다. 토론이나 논쟁 대상이 아니라 당연시되는 팩트가 됐다.

좌파(左派)에서는 민간인 수백 명이 국가 폭력으로 희생된 사건이라고 주장한다. 우파(右派)에서는 전시 상황에서 벌어진 불가피한 희생이라고 말한다. 사건이 벌어진 지 74년이 됐지만 이 두 가지 주장에서 50cm도 더 나아가지 못하고 제자리다. 좌파는 희생자 수치를 증명하지 못한다.

그럼에도 불구하고 우파는 그 좌파 논리를 파괴하거나 뛰어넘는 반론(反論)을 내놓지 못한다. 늘 방어적이다. 피해자가 됐건 가해자가 됐건, 이는 사건 당사자인 대한민국 국방부가 초동 조사를 하지 않은 탓이다. 인민군이 서울을 점령한 상황에서 현장을 조사할 방법이 없었다. 그사이에 현장은 물과 세월에 휩쓸려갔고, 사건 실체는 지금까지 미궁(迷宮) 속에 있다.

이런 상황에서 좌파는 사건 초기 몇몇 증언자(‘목격자’가 아니다)의 증언을 부풀려 피란민 500~800명이 희생된 민간인 학살 사건으로 규정했다. 실체를 알 방법이 없는 우파에서는 이 같은 공격적인 주장을 팩트로 인정해버리고 이를 해명하고 변명하는 데 급급해왔다. 이게 이 인도교 폭파 사건 실체 규명이 74년째 한걸음도 진전되지 못한 이유다.

우파의 게으름과 비겁

좌파의 주장을 당연시해온 우파의 게으름과 비겁함이 가장 큰 원인이다. 실체에 접근할 수 있는 사료(史料)가 엄연하게 존재하는데 우파는 이를 방치해왔다. 대표적인 사료가 당시 폭발로 죽을 뻔했던 미국 종군기자 3명의 기록이다. 이들 기록을 꼼꼼히 분석하면 어느 정도 실체가 보인다.

또 서울을 점령한 북한군이 촬영한 사진들이 남아 있다. 없다가 나타난 게 아니라 애당초 한국과 미국 기록보존소와 신문 매체에 70년 넘도록 보관돼 있던 자료다. 이들 자료를 분석하면 지금까지 좌파들이 주장해온 ‘피란민 500~800명 학살’이 얼마나 허망한 괴담인지 바로 알 수 있다.

이 글에서 필자는 1950년 6월 28일 새벽 2시30분에 벌어진 한강 인도교 폭파 사건을 재구성해보았다. 근거는 미국 국가기록보존소(NARA)와 대한민국 국사편찬위원회, 대한민국 국립중앙도서관에 보관돼 있는 당시 사진과 자료, 그리고 대한민국 국방부가 시차를 두고 펴낸 6·25 전쟁사, 당시 미국 언론인이 쓴 단행본 등이다. 결론은 이러하다.

첫째, 폭파 사건 당시 희생된 사람들은 군인과 경찰이다. 민간인 희생자는 없거나 극소수다.

둘째, 500~800명이라는 희생자 수는 과장이다. 이는 현장에 없었던 미국 군사고문단 장교들의 상상에서 나온 숫자다.

셋째, ‘민간인 대량 학살’이라는 괴담의 진앙지는 대한민국 국방부다. 좌파가 선동하는 ‘인도교 폭파 사건=민간인 학살극’이라는 논리는 다름 아닌 대한민국 국방부가 제공했다. 이제 보겠다.

짚고 넘어가야 할, ‘런승만’

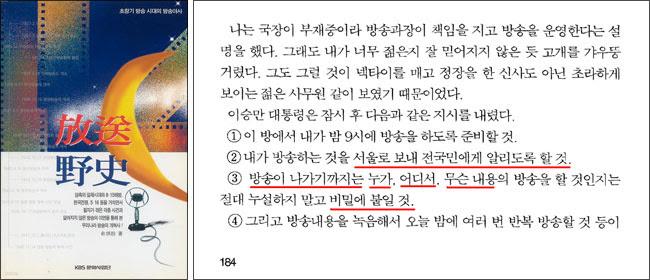

(왼쪽) 이승만이 대전 방송을 숨기라고 했다는 괴담의 원전인 《방송야사》. (오른쪽) 《방송야사》 해당 부분. 전형적인 전시 방송 매뉴얼이다.

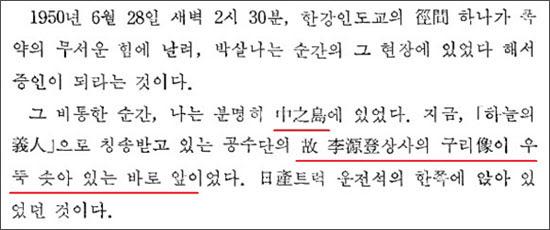

본론에 뛰어들기 전에 꼭 짚어야 할 사실이 있다. ‘런(run)승만’이라는 황당한 단어다. 런승만 괴담 요체는 이렇다. “자기는 대전으로 달아나놓고 6월 27일 대전에서 방송을 했는데, 이승만이 ‘대통령이 대전에서 방송한다는 사실을 서울 시민이 모르게 하라’고 명령했다. 그리고 ‘의정부를 국군이 탈환했으니 안심하라’고 방송했다.”

수많은 대중이 팩트라고 알고 있는 이 대전 연설에 대해서 좌파는 당시 대전 방송 실무자였던 KBS 원로 방송인 유병은의 저서를 인용한다. 저서 제목은 《방송야사》다. 우파 가운데 이 《방송야사》 원문을 본 사람이 있는가. 나는 없다고 생각한다. 원문은 이렇다.

〈이승만 대통령은 잠시 후 다음과 같은 지시를 내렸다.

1. 이 방에서 내가 밤 9시에 방송을 하도록 준비할 것.

2. 내가 방송하는 것을 서울로 보내 전 국민에게 알리도록 할 것.

3. 방송이 나가기까지는 누가 어디서 무슨 내용의 방송을 할 것인지는 절대 누설하지 말고 비밀에 부칠 것.

4. 방송 내용을 녹음해서 오늘 밤에 여러 번 반복 방송할 것〉(유병은, 《방송야사》, KBS문화사업단, 1998, p184)

이게 ‘서울 시민이 모르게 하라’는 지시로 읽히는가? ‘방송 전까지는’ 방송의 주인공이나 내용을 기밀로 하고 ‘송출 전력이 대전보다 높은 서울로 보내 방송을 하라’는 지극히 정상적인 전시 방송 원칙이다. 이 같은 ‘필드 매뉴얼’을 좌파는 ‘비겁한 방송’으로 뒤집어버렸다.

이 책 원문을 보면 이 좌파의 선동이 얼마나 거짓인지 금방 알 수 있었음에도, 우파는 이를 하지 않았다. 어찌 보면 좌파의 준동은 이 우파의 비겁한 게으름이 원인이다. 게다가 이 《방송야사》 저자는 이렇게까지 기억한다.

〈뜻밖에도 방송 첫머리에서 “아군은 이미 의정부를 탈환했습니다”로 이어져 결론은 “아군은 서울을 사수할 것”이라는 명백한 결의를 표명하면서 “서울 시민 여러분 안심하십시오”로 끝을 맺었다.〉(유병은, 앞 책, p186)

이승만의 대전 연설에 이런 내용이 없다는 사실은 우리 모두가 알고 있다. 미국 정보부서에서 만든 대전 방송 녹취본은 ‘의정부를 탈취당했다’로 시작해 ‘침착한 전쟁 임무 수행’으로 끝난다. 우파에서 1998년 출판된 이 《방송야사》를 한 번이라도 읽었다면 ‘런승만’ 괴담은 지금만큼 위세를 부리지 못했으리라고 본다.

‘피란민 4000명 폭사’?

“애꿎은 민간인들이 그 ‘런승만’ 지령에 의해 폭파된 다리 위에서 학살됐다”는 게 지금 좌파들이 말하는 인도교 사건이다. 대표적인 좌파의 주장들을 보자.

“피란민들의 사지가 찢겨 허공을 날아 강물로 떨어질 때”(2023년 6월 28일 ‘오마이뉴스’), “피란민 500~800명가량이 폭살되거나 한강에 빠져 익사”(2022년 12월 7일 《한겨레》), “인도교 위에서 국가로부터 살해당한 수만 수천 명을 헤아린다”(2022년 6월 25일 《한국일보》).

독립기념관장을 역임했던 전 신민당보 《민주전선》 편집인 김삼웅은 “다리를 건너던 피란민 4000여 명이 현장에서 폭사하거나 물에 빠져 죽었다”고 ‘민간인 4000명 사망’을 주장한다.(김삼웅, 《이승만 평전》, 두레, 2020, p264)

지옥이다. 적게는 500명, 많게는 수천 명 혹은 구체적으로 4000명이 이 다리 위에서 ‘사지가 찢겨 강물로 떨어져’ 죽었다고 이들은 주장한다.

묻겠다. 김삼웅은 도대체 뭘 보고 이런 지옥도를 그렸는가. 《한국일보》는 도대체 어떤 근거로 수천 명이 국가에 의해 살해당했다고 주장하는가. 팩트를 몰랐다? 그러면 게으른 거다. 팩트를 알았다? 그렇다면 사악한 것이다. 이제 왜 저들이 게으르고 사악한지 똑바로 들여다보자.

‘자기네 병사 수백 명을 죽였다’

크레인의 1950년 6월 29일 《뉴욕타임스》 기사. ‘자기네 아군 수백 명을 죽였다’고 보도.

크레인의 1950년 6월 29일 《뉴욕타임스》 기사. ‘자기네 아군 수백 명을 죽였다’고 보도.

사건 당시를 말해주는 증언은 굉장히 많다. 어떤 사람은 중지도(현 노들섬 중심)에서 목격했고 어떤 사람은 강 남쪽과 북쪽에서, 어떤 사람은 인도교 서쪽 한강철교 위에서 폭파 장면을 목격했다. 그리고 어떤 사람은 목격 정도가 아니라 폭발이 일어난 바로 그 다리 상판 위에서 죽다 살아났다.

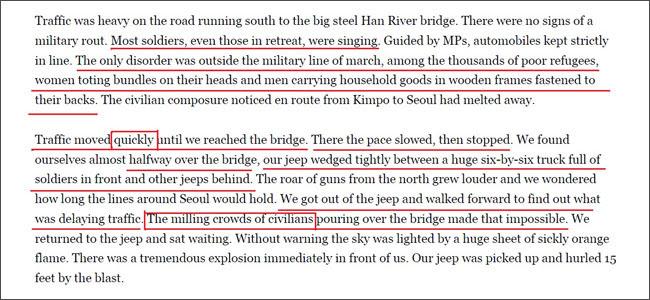

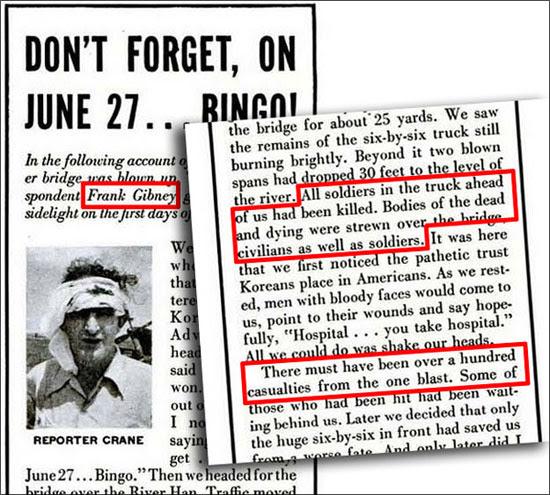

죽다 살아난 사람들은 미국 기자 3명이다. 이름은 키스 비치(Keyes Beech, 《시카고 데일리 뉴스》), 버턴 크레인(Burton Crane, 《뉴욕타임스》)과 프랭크 기브니(Frank Gibney, 《타임》)다. 이 세 사람의 기사와 저서를 종합하면 이들이 중지도에서 노량진 쪽 첫 번째 상판 중앙에 진입했을 때 다리가 폭발했다. 지프 앞에 있던 크레인과 기브니는 부상을 당했고 뒷자리에 있던 비치는 무사했다.

기브니가 쓴 1950년 7월 10일 《타임》 기사. 상판 위 정체 상황에서 폭발했다고 썼다.

기브니가 쓴 1950년 7월 10일 《타임》 기사. 상판 위 정체 상황에서 폭발했다고 썼다.

강 북쪽으로 후퇴한 이들은 28일 오전 수원으로 탈출한 뒤 전황 파악차 도쿄에서 날아온 맥아더의 비행기를 타고 일본으로 가서 기사를 송고했다.(마거릿 히긴스(Marguerite Higgins), 《WAR IN KOREA》, Double day&Company, 1951, p31) 이 가운데 한 기사가 크레인이 6월 29일 자 《뉴욕타임스》에 기고한 기사다.

“한국군이 다리를 폭파해 자기네 병사 수백 명을 죽였다(They blew up the bridge, killing several hundreds of their own soldiers).”(1950년 6월 29일 《뉴욕타임스》)

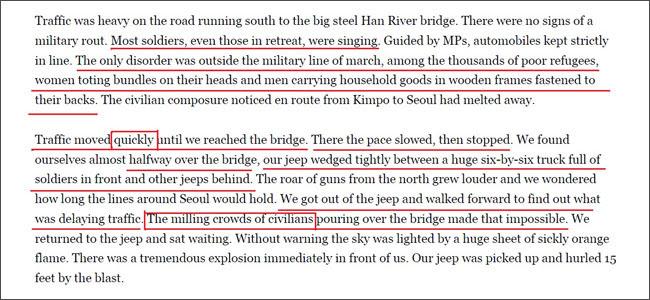

이 상황이 오기까지 기브니는 1950년 7월 10일 자 주간지 《타임》에 이렇게 썼다.

〈다리를 반쯤 지났을 때 우리는 앞에는 6x6 트럭, 뒤에는 여러 지프 사이에 끼여 옴싹달싹하지 못했다. 우리는 지프에서 내려 차가 막힌 이유를 알아보려고 걸어갔다.

하지만 쏟아져 나오는 피란민들로 인해 불가능했다. 우리는 지프로 돌아와 대기했다. 아무 경고도 없이 하늘이 오렌지색 화염으로 밝게 작열했다. 곧바로 우리 바로 앞에서 어마어마한 폭발이 일어났다. 우리 지프는 15ft 뒤로 날아갔다.〉

크레인, ‘민간인’ 언급

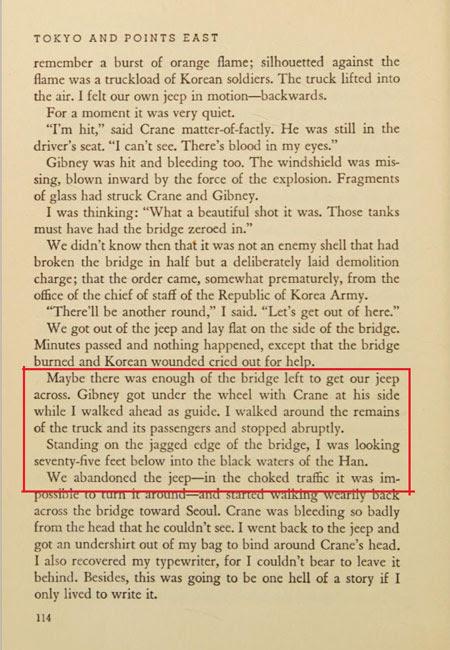

키스 비치의 단행본. 끊어진 상판으로 향하는 장면 서술이다.

차량 전진이 멈추고 잠시 뒤 폭약이 터진 상황은 크레인과 《시카고 데일리 뉴스》 기자 비치 글이 일치한다. 크레인과 기브니는 이 폭발로 머리와 얼굴이 피투성이가 됐다. 뒷자리에 있던 비치가 차에서 내려 상황을 살폈다.

〈나는 트럭 잔해와 탑승자들을 지나 다리 끝으로 걸어갔다. 75ft 아래 검은 한강물이 흐르고 있었다. 우리는 지프를 버리고 다리를 걸어 나왔다.〉(키스 비치, 《TOKYO AND POINTS EAST》, Double day&Company, 1951, p114)

크레인이 《라이프》에 기고한 기사. ‘민간인 희생’이 언급돼 있다.

비치는 소속한 신문은 물론 1951년 출판한 위 단행본에서도 ‘사망자’에 대해서는 언급하지 않았다. 이 장면에서 그가 언급한 ‘사람’은 ‘트럭 탑승자들(passengers)’이 유일하다. 이런가 하면 《타임》 기자 크레인은 자매지인 주간지 《라이프》 기사에서 ‘민간인’을 언급했다.

“우리 앞 트럭에 있던 병사들은 다 죽었다. 시체는 물론 죽어가는 사람들이 다리 위에 흩어져 있었는데, 개중에는 군인만 아니라 민간인도 있었다(civilians as well as soldiers).”(1950년 7월 10일 자 《라이프》)

현장에 근접한 사람일수록 기억은 구체적이다. 그리고 근접할수록 기억의 범위는 좁다. 비록 기록과 관찰이 직업인 기자들이지만, 본인이 사고 당사자로서 혼돈 상태에서 끄집어낸 기억은 파편적일 수밖에 없다. 더군다나 동료였던 종군 여기자 히긴스에 따르면 이들이 기사를 작성한 곳은 한국이 아니라 맥아더 항공기에 동승해 후퇴한 일본이었다. 그사이 세 사람의 기억은 서로 상이할 수밖에 없다.

단 중요한 사실이 있다. ‘민간인’을 언급한 사람은 오직 한 사람, 《타임》 기자 크레인밖에 없다. 그것도 6월 28일 도쿄에서 송고한(기사에는 ‘수원에서’라고 돼 있지만, 같은 기자인 필자 경험상 이는 현장성을 강조하기 위한 표기로 보인다.) 첫 번째 기사에는 이 민간인 언급이 없다가 7월 10일 자 《라이프》지 기사에만 언급이 돼 있다.

민간인 숫자가 기억할 가치가 없을 정도로 적었다는 뜻이다. 심리상태나 기억을 회복하고 안정된 상태에서 재작성한 기사에나 ‘아, 민간인도 있었지’라고 떠올릴 정도로 적었다는 뜻이다.

‘제방에 있던 인원’이 ‘폭사·익사자’로 둔갑

로이 애플먼의 《South to the Naktong, North to the Yalu》(1961). ‘인명 피해 500~800명’이라고 적혀 있다.

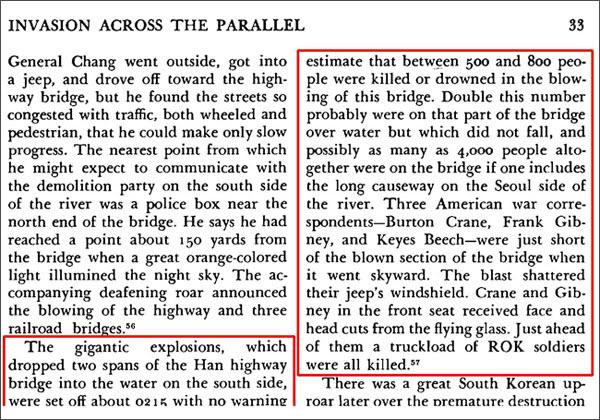

그렇다면 앞에 소개한 민간인 학살극 주장은 근거가 뭘까. 일단 김삼웅이 말하는 ‘4000명 폭사’의 근거를 보자.

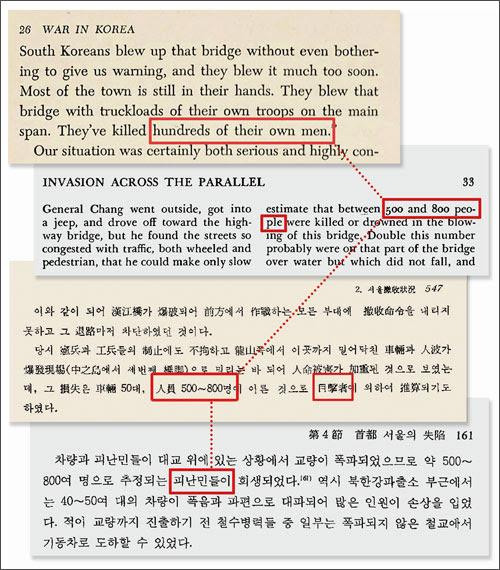

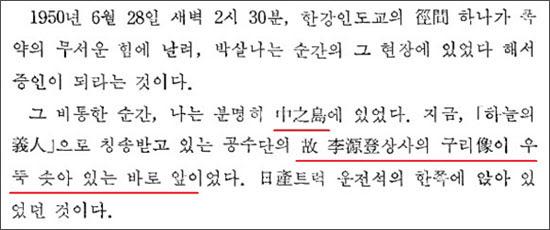

〈정보에 가장 밝은 미군 장교들은 500~800명 정도 사람들이 폭사하거나 익사했다고 추정한다. 이 숫자의 근 두 배에 이르는 사람들이 붕괴되지 않은 다리 위에 있었고, 4000명 정도 사람들이 서울 쪽 강안에 있는 긴 제방도로 위에 있었다.’(The best informed American officers in Seoul at the time estimate that between 500 and 800 people were killed or drowned in the blowing of this bridge. Double this number probably were on that part of the bridge ever water but which did not fall, and possibly as many as 4000 people altogether were on the the bridge if one includes the long causeway on the Seoul side of the river).〉(로이 애플먼(Roy Appleman), 《South to the Naktong, North to the Yalu》, Office of The Chief of Military History Department of The Army, 1961, p33)

미국 군사(軍史) 학자 로이 애플먼이 당시 미국 군사고문단 장교들을 인터뷰해 작성한 기록이다. 이 기록에는 ‘제방도로 위 군중을 포함해 4000명이 있었다’고 적혀 있다. ‘현장에 있던 사람들 총수’가 좌파에 의해 ‘4000명 폭사 및 익사’로 날조된 것이다.

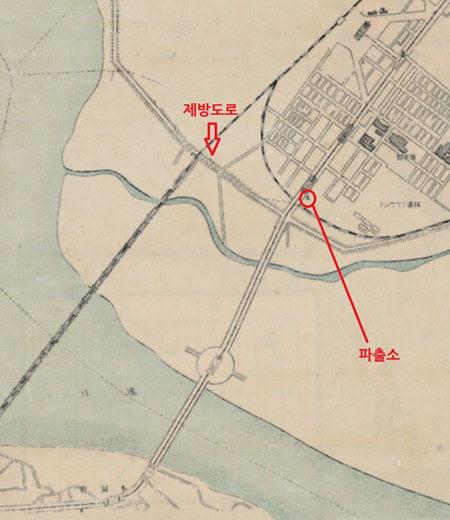

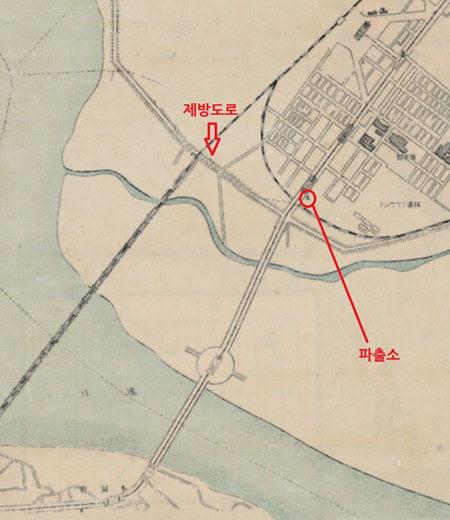

아래 사진은 1940년 조선총독부가 만든 〈대경성명세도〉(서울역사박물관) 세부다. 일본군 초소(해방 후에도 재활용했다) 남쪽에 동서로 제방도로가 나와 있다. 이 길에 있던 군중과 용산~중지도 구간 다리 위에 있던 군중을 포함하면 현장에 있던 사람이 4000명이라고 애플먼이 장교들 추산을 인용한 것이다.

총독부 제작 1940년 〈대경성명세도〉 부분. x 표시가 초소, 그 남쪽에 제방도로가 나 있다. 사진=서울역사박물관

지도가 됐든 애플먼 책이 됐든 이런 1차 사료를 우파들이 거들떠보지도 않은 탓에 좌파의 날조된 주장은 ‘서사(敍事)가 있는’ 파괴력으로 대중에게 유통돼 왔다.

서울시의 동판 교체

지난 6월 사건 현장인 서울 한강대교에는 중요한 변화가 있었다. 박원순 시장 때인 2016년 서울시가 한강대교 북쪽 끝 인도에 설치한 동판(銅版)이 교체된 것이다. 이 동판은 당시 서울시가 ‘서울의 근현대 흐름 속에서 벌어졌던 인권 탄압과 이에 맞서 저항했던 인권 수호의 생생한 역사를 품고 있는 38곳’에 설치한 ‘서울시 인권현장 표지석’ 가운데 하나다. 역사적인 의미보다는 ‘인권’과 관련한 의미를 되새기겠다는 상징물이다.

그때 한강대교에 처음 설치했던 동판에는 이렇게 새겨져 있었다.

〈한강 인도교 폭파 현장. 6·25 발발 직후 정부의 일방적인 교량 폭파로 피란민 800여 명 사망 - 인권 서울〉

교체된 동판에는 이렇게 새겨져 있다.

〈한강 인도교 폭파 사건. 6·25 발발 직후의 교량 폭파로 군중 500~800명의 인명 피해 추정 - 인권 담당관〉

국가의 폭력적 조치를 뜻하는 ‘일방적 폭파’라는 표현이 삭제됐고 ‘피란민’이 ‘군중’으로 바뀌었다. 피해 숫자에도 오차 범위가 생겼다. ‘사망’이라는 단정 대신 ‘피해 추정’으로 바뀌었다. ‘엄청난’ 변화다. 앞에 소개했던 전형적인 좌파 주장이 제법 그럴싸한 신중하고 객관적인 내용으로 바뀌었다. 물론 서울시가 포기하지 않은 사실이 하나 있다.

동판 형태다. 서울시에 따르면 이 역삼각형 디자인은 ‘국가 폭력의 현장’을 뜻한다. 내용과 무관하게 서울시는 이 한강 인도교 폭파 사건이 국가가 저지른 폭력이라는 주장을 철회하지 않았다. 과연 그런지 이제 보겠다. 뒤에 말하겠지만, 이 또한 대한민국 국방부가 책임져야 한다.

북한군이 증명하는 인도교 사건

미군이 노획한 북한군 사진. 4·3 사건을 주도한 이덕구 시신 공개 장면이다. ‘학살당한 애국자’라고 돼 있다. 사진=국립중앙도서관

국립중앙도서관은 미국기록보존소가 수집한 인도교 폭파 직후 북한군 촬영 사진들을 공개 중이다. 모두 17장으로 구성된 이 사진 묶음은 미군이 평양을 접수하면서 노획한 문서들 속에 들어 있다. 지난 2016년 수집해 공개한 이 사진들에 북한 당국은 ‘적에 의하여 학살된 애국자의 시체’라고 제목을 만년필로 적어놓았다.

17장 모두 잔인하게 죽은 민간인이 찍혀 있는 사진이다. 북한은 이들 사진을 대남 및 자체 선동 도구로 사용했을 것으로 추정된다. ‘학살한 애국자의 시체를 강제로 인민들에게 관람시키는 광경’이라고 적혀 있는 사진 속 인물은 4·3 사건 때 남로당 제주도당 반란군 인민유격대 2대 사령관 이덕구다.

이들 가운데 인도교 폭파 직후로 추정되는 현장 사진 세 장이 있다. 당시 폭파로 붕괴된 상판은 중지도(노들섬)에서 노량진 쪽으로 두 번째와 세 번째 상판이다. 사진은 첫 번째 상판 상황이다. 2번, 3번 상판 상황은 이 사진들로 추정할 수밖에 없다.

파괴된 트럭과 지프에 쓰러져 있는 시신들이 보인다. 왼쪽으로 지프 앞바퀴, 가운데에 트럭, 그 너머 짐을 실은 트럭, 그 뒤로 완전히 찌그러진 차량들이 보인다. 눈대중으로 보면 시신 숫자는 15~16구 정도다.

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관

그런데 이들은 하나같이 군복을 착용하고 있다. 오른쪽 아래 경찰 정모와 한 시신 하반신이 보인다. 또 다른 사진에는 더 남쪽 장면이 촬영돼 있다. 파괴된 트럭 옆과 뒤로 시신들이 쓰러져 있다. 선 세 개가 그어진 헌병 철모도 보인다.

일단 이 사진들만으로도 희생자는 경찰 77명밖에 없다는 주장은 잘못임을 알 수 있다. 이 사진 속 인물들은 한 번도 신원을 파악한 적이 없다. 그런데 이 사진들은 더 중요한 의미를 담고 있다. 인도교 현장 사진에 붙은 제목은 ‘학살된 애국자’가 아니다. ‘서울 한강교에서의 적의 파괴 및 국방군의 참살 장면’이다.

이게 무슨 뜻일까. 바로 “북한군 자신들이 민간인 희생자를 찾지 못했거나 ‘학살’이라고 선동할 수 없을 만큼 적었다”는 뜻이다. 민간인 희생자가 절대다수였다면 이승만을 ‘괴뢰’라고 부르고 6·25를 ‘해방전쟁’이라고 우기는 북한에 폭파 사건은 ‘민간인 대량 학살’ 선전용으로 최고의 장면이다. 만일 북한군이 민간인 피해를 목격했다면 촬영을 하지 않을 까닭이 없다. 그리고 사진들 제목을 ‘국방군 참살 장면’이라고 붙였을 이유가 없다.

자기들이 민간인이 아님을 확인했으니까 국방군이라고 기록한 것이다. 적어도 북한은 ‘민간인 대거 희생’이라는 주장을 빼도 박도 못 할 사진으로 부정하고 있는 것이다. 《이승만 평전》을 쓴 김삼웅 주장처럼 ‘민간인 4000명’이 죽었다면 그 유족이 있어야 하는데 2024년 6월 현재까지 유족이라고 밝힌 사람도 없다.

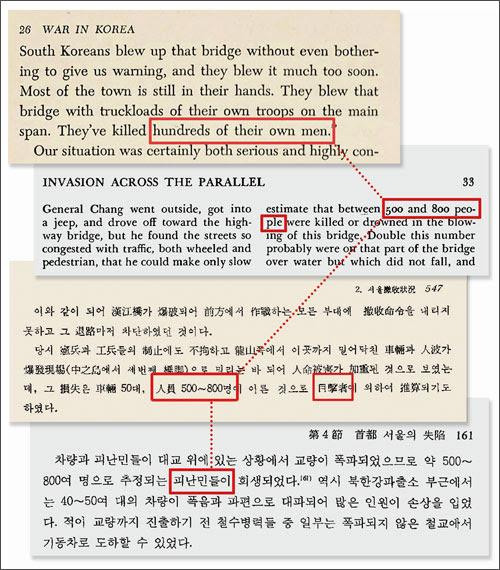

미 군사고문단 장교들, 현장에 없어

‘대량 희생’을 처음 언급한 사람은 미국 여기자 마거릿 히긴스다. 1951년 히긴스는 “미 군사고문단 라이트 대령이 ‘한국군이 자기네 사람(their own men) 수백 명을 죽였다’고 말했다”고 기록했다.(히긴스, 앞 책, p26) 10년 뒤 1961년 미국 군사학자 애플먼이 장교들 인터뷰를 토대로 ‘사람(people) 500~800명이 폭사 혹은 익사했다’고 기록했다. 인터뷰한 사람은 라이트 대령, 하우스만 대위 등 군사고문단 장교들이다.

그런데 이 기록은 문제가 있다. 라이트는 다리에 접근조차 하지 못했다. 히긴스와 함께 용산에서 출발한 라이트는 히긴스 앞에서 지프로 이동하다가 곧 히긴스 일행에게 돌아왔다. 다리에 오르지도 못하고 폭파 사실을 알고 화를 내면서 돌아왔다.(히긴스, 앞 책, p25) 하우스만은 폭파 7분 전 이미 다리를 건너갔다.(애플먼, 앞 책, p33)

다시 말해서 이들은 ‘목격자’가 아니다. 현장 상황을 보지 못한 간접 증언자들일 뿐이다. 그런 사람들이 피해 상황을 파악하는 것은 불가능하다. 따라서 저 500~800명이라는 숫자는 ‘현장에 없었던 사람들의 추정치’에 지나지 않는다.

그런데 1977년 대한민국 국방부 전사편찬위원회는 《한국전쟁사》 1권에 “손실이 인원(人員) 500~800명에 이른 것으로 ‘목격자’에 의해 추산되기도 하였다”라고 서술했다.(국방부 전사편찬위원회, 《한국전쟁사》 1, 1977, p547) 현장에 없던 저 ‘간접 증언자’들이 ‘목격자’로 바뀐 것이다. 이뿐 아니다. 1995년 국방부가 새로 편찬한 대중용 전쟁사, 《한국전쟁》 상권에서는 또 바뀌었다. 이 책은 과감하다.

〈약 500~800여 명으로 추정되는 ‘피란민들’이 희생되었다.〉(국방군사연구소, 《한국전쟁》 上, 1995, p161) 책 주석에는 이 서술 출처를 ‘애플먼 책과 1977년 《한국전쟁사》’라고 적어놓았다. 두 책을 인용했다고 밝혔는데, 두 책에 나온 ‘people’과 ‘인원’이 ‘피란민’으로 둔갑했다. 이게 ‘인용’인가, ‘창작’인가.

괴담의 계보, 국방부

초기 미국 기록부터 대한민국 국방부 전사(戰史)까지 ‘인명 피해’가 ‘피란민 희생’으로 바뀌어 온 과정.

초기 미국 기록부터 대한민국 국방부 전사(戰史)까지 ‘인명 피해’가 ‘피란민 희생’으로 바뀌어 온 과정.

일단 북한군 사진으로 판단하면 500~800명은 과장이다. 차량이 빽빽하지도 않고 시신 숫자도 마찬가지다. 그럼에도 현장을 보지 못한 미군이 내놓은 ‘아군 수백 명 사망’이라는 추정치가 10년 뒤인 1961년 미국 전쟁사가에 의해 ‘사람 500~800명 폭사 혹은 익사 추정’으로 바뀌었다.

16년 뒤 1977년 대한민국 국방부는 이를 인용하며 ‘목격자 추산’으로 바꿔놓았다. 다시 18년 뒤 1995년 그 국방부는 ‘사람[人員]’이라는 단어까지 ‘피란민’으로 바꿔버렸다. 민간인 여부, 피해자 숫자에 대해 검증하지 않고 단어들만 무책임하게 바꿔왔다.

이게 ‘한강 인도교 폭파 사건=민간인 대량 학살 사건’ 주장이 사실로 굳어버린 경로다. 현장에 없었던 사람들의 직관적 추정치를 그 누구도 검증 없이 인용하거나 확대해석해 생산한 괴담이다.

‘네이버 뉴스라이브러리’에서 ‘한강 인도교 폭파’를 검색하면 ‘민간인 대량 희생’이 언급된 것은 1990년대부터다. 피란민 가득한 다리 폭파 연출 장면을 내보낸 1993년 6월 20일 KBS1 방송 〈다큐멘터리 극장〉은 압권이었다. 《한국전쟁사》가 출간되고 1년 뒤인 1997년 10월 18일 자 《동아일보》는 “피란민 4000여 명이 건너던 중 폭파돼 800여 명에 이르는 무고한 시민 희생”이라고 보도했다. 시작은 국방부 전사(戰史)였다. 이후 민간인 희생설은 걷잡을 수 없이 확대돼 사실로 굳어져 왔다.

국방부의 끝없는 괴담 대행진

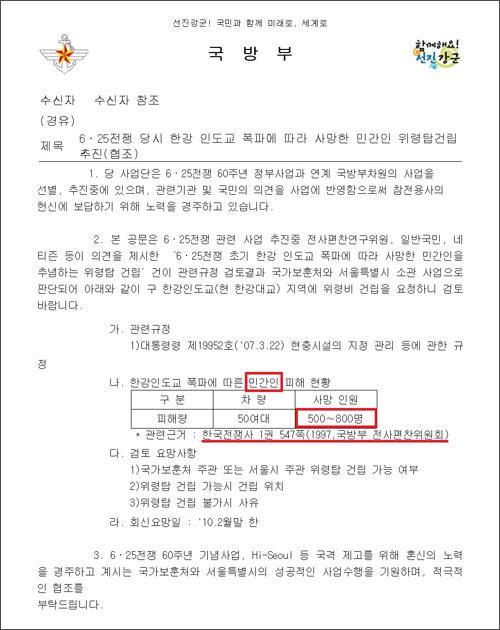

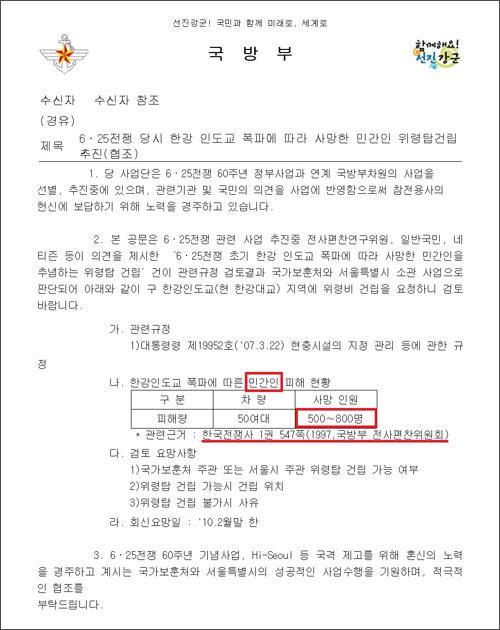

2010년 국방부가 서울시에 보낸 공문. ‘민간인 500~800명 희생’이라고 적혀 있다.

2010년 국방부가 서울시에 보낸 공문. ‘민간인 500~800명 희생’이라고 적혀 있다.

국방부가 저지른 괴담 대행진은 이걸로 끝나지 않았다. 지난 2월 서울시 동판 내용에 의문을 품은 한 시민이 국방부와 서울시에 사실 확인 민원을 제기했다. 원래 있던 서울시 동판 내용은 이보다 6년 전인 2010년 국방부가 서울시에 보낸 공문에 근거하고 있다.

당시 국방부 6·25 전쟁 60주년 기념사업단은 한강 인도교 민간인 추념 위령탑 건립을 추진했다. 그러니까 아무 근거도 없이 ‘아군’을 ‘민간인’으로 둔갑시켜버리고는 자기네가 만든 그 괴담을 근거로 한강대교에 민간인 위령탑을 세우겠다는 희한한 발상이었다. 웃기게도 이를 위해 국방부가 서울시에 보낸 공문에는 1995년 《한국전쟁》이 아니라 《1997년 한국전쟁사》를 인용해 ‘민간인 500~800명 희생’이라고 적혀 있다.

이게 무슨 말인가. 1977년판 《한국전쟁사》와 1995년판 《한국전쟁》 두 전사(戰史) 차이를 국방부 자체가 의미를 두지 않았다는 뜻이다. 그 결과 이 공문은 인용한 근거가 잘못된 하자 있는 공문이다. 1977년판 《한국전쟁사》는 ‘목격자 추정 인원 500~800명’이라고 돼 있고 민간인 500~800명은 1995년 《한국전쟁》 상권이다. 《1997년 한국전쟁사》라는 책은 존재하지 않는다.

서울시는 이 공문을 접수한 뒤 자그마치 6년 동안 아무 조치도 하지 않다가 2016년 박원순 시장 때 졸속으로 ‘국가 폭력의 현장’이라며 엉뚱한 곳에 국방부 괴담을 담은 동판을 설치한 것이다.

지난 2월 민원이 제기되니까 그때까지 무관심했던 국방부는 자체 조사를 통해 지난 4월 ‘피해자는 민간인으로 한정되지는 않는다’고 민원을 제기한 시민에게 회신했다. 또 이 시민이 서울시에 보낸 민원에 대해 서울시가 국방부에 문의하자 동일한 내용으로 답을 보냈다. 사건 발생 후 74년 만에 처음으로 국방부가 자기 오류를 인정한 것이다. 서울시 또한 내부 검토를 거쳐 이번에 동판을 교체했다.

그러면 민간인 희생자가 없나?

1. 1945년 9월 9일 미공군이 촬영한 중지도 모습. 사진=국사편찬위

2. 1948년 9월 24일 미공군이 촬영한 한강철교 부근. 사진=국사편찬위

3. 1950년 7월 16일 미공군이 촬영한 용산대폭격 장면. 사진=국가기록원

4. 2024년 6월 한강대교 풍경. 왼쪽 표시된 부분은 뭍이었다. 사진=남강호

그렇다면 민간인 피해는 전혀 없을까? 통제가 완벽했고 따라서 민간인 희생자는 없다는 추정은 비현실적이다. 통제가 완벽했다면 1번 상판은 물론 6개 상판 어디에도 차량이나 사람이 없어야 정상이다. 그런데 심지어 중지도에서 첫 번째 상판인 1번 상판에도 숱한 차량과 인원이 ‘정체 상태’에서 묶여 있었다. 통제가 작동했다면 있을 수 없는 상황이다.

최창식 공병감은 “작업 구간에 차량이 침입하지 못하게 구간 양단에 경계병 배치 등으로 차단했다”고 법정에서 증언했다.(피의자 최창식 법정 증언) 이 ‘작업 구간’은 중지도 남쪽 교량을 뜻한다. 중지도까지는 통제가 이뤄지지 않았다. 아니, 불가능했다. 1945년 9월 9일 미 공군이 촬영한 중지도 사진을 보면 현재 노들섬 주변 지형과 완전히 다르다.

중지도 주변은 개활지다. 특히 용산으로 가는 북쪽 다리 주변은 벌판이다. 벌판 위쪽은 제법 폭이 넓은 강물이 보인다. 이 물길만 건너면 개활지에서 중지도 동서 방향으로 포장도로가 나 있다. 사람들이 개활지를 걸어서 중지도로 출입이 가능했다는 뜻이다. 1948년 9월 24일 역시 미군이 촬영한 한강철교~중지도 지역 항공사진에는 북쪽에 있던 강물이 사라져 있다. 물길은 철교 아래 좁은 물길로 축소돼 있다.

폭파 19일 뒤인 1950년 7월 16일 용산대폭격 때 미 공군이 촬영한 사진을 보자. 위쪽 한강철교부터 아래쪽 중지도까지 모두 육지다. 육지 위에 길이 나 있고 시설물도 보인다. 중지도로 오르는 길은 1945년 당시보다 세 갈래가 늘어 있다. 이게 2024년 5월 촬영사진에 표시된 부분이다. 지금은 강이지만 그때는 사람 통행이 가능한 육지였다.

용산 쪽에서 인파를 통제했다고 하더라도 개활지를 통해 중지도로 들어가는 사람들을 완벽하게 통제하기는 불가능하다는 뜻이다. 폭파 작전을 지휘한 공병감 최창식 대령은 법정에서 “발파 40분 전 노량진 쪽 지휘소에서 헌병들을 보내 작업 지역을 통제했다”고 주장했다.

통제선이 중지도 남쪽 끝이었음을 보여주는 이창록 소위 증언.

통제선이 중지도 남쪽 끝이었음을 보여주는 이창록 소위 증언.

당시 국방부 정훈과 이창록 소위는 1981년 5월 26일 “이원등 상사 동상 앞에 중지도 파출소(초소)가 있었고, 그곳에서 폭파를 목격했다”고 증언했다.(이창록, ‘한강 인도교 폭파’ ‘전환기의 내막’, 조선일보사, 1982, pp.348, 358)

고공 낙하 훈련 중 순직한 이원등 상사 동상은 1966년 중지도 남쪽 첫 번째 상판 직전 도로변에 건립됐다가 2017년 도로 건너편으로 이동됐다. 이창록 소위 증언은 최후 통제선 위치를 명확하게 알려준다.

통제선이 중지도에서 첫 번째 상판으로 진입하기 직전에 있었고, 중지도에는 사방에서 개활지를 통해 들어온 사람들이 몰려 있었다는 뜻이다. 이런 상황에서 공병대 헌병들에 의해 통제선이 설치되고 1번 상판에 사람들이 진입해 있는 상태에서 폭발이 이뤄졌다.

2024년 현재 이원등 상사 동상과 노들섬 남단.

정체가 애매한 시신들

애매한 시신이 보인다. 웃옷과 바지 색이 다르다. 봇짐처럼 보이는 흰 물건을 오른팔에 걸고 있다. 그 오른쪽에는 군화도 경찰화도 아닌 신발이 떨어져 있다. 왼쪽에는 벙거지가 떨어져 있다. 외형만으로 판단하면 이 사람은 경찰도 아니고 국군도 아니다.

1968년 내무부 치안국이 펴낸 《국립경찰의 발자취》 p16에는 모자와 신발을 포함해 1948~1966년 경찰 복장이 나와 있다. 이 사진을 보면 북한군 촬영 사진 오른쪽 아래 보이는 모자는 경찰 정모다. 그 오른쪽 바지를 입은 시신은 경찰로 추정된다. 그런데 그 위쪽 신발은 군인 전투화도 아니고 사진에 나오는 경찰화도 아니다.

민간인 신발이다. 저 시신 정체가 특수임무를 띤 사복요원일 수도 있지만 통제선을 뚫고 진입한 민간인일 수도 있다. 통제선 직전까지 몰려 있는 민간인 일부가 좌우 인도를 통해 통제선을 뚫고 진입했을 가능성을 배제할 수 없다는 뜻이다.

최창식 대령 법정 증언에 따르면 중지도와 지휘부 사이에는 소총 발사와 플래시를 통한 ‘발파 신호’만 약속돼 있었을 뿐 ‘도강(渡江) 완료 신호’는 약속돼 있지 않았다. 남쪽 지휘부는 알 수 없는 이유로 도강 완료로 착각하고 발파 명령을 내렸고 2, 3번 상판이 파괴되고 1번 상판은 후폭풍과 파편에 의해 희생자가 발생하고 말았다.

괴담 없는 미래를 위해

‘국립경찰의 발자취’에 나온 1950년 당시 경찰 복장.

‘민간인 대량 희생’은 근거 없는 허구다. 북한군이 찍은 현장 사진이 증명한다. 하지만 시차를 두고 미군이 촬영한 사진은 민간인 완전 통제가 불가능했다는 사실 또한 알려준다. 게다가 사진들은 1번 상판 상황만 보여줄 뿐이다. 폭파로 붕괴된 2번과 3번 상판 위 상황은 영원한 미스터리다.

한 가지 분명한 사실이 있다. 본인들 안전을 포기하고 중지도로 복귀해 통제선을 사수한 공병대 헌병들 덕택에 더 많은 희생이 나오지 않았다는 사실이다. 그들을 위해서라도 대한민국 국방부와 학계의 진실 조사를 기대한다.

박종인 조선일보 선임기자

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관

크레인의 1950년 6월 29일 《뉴욕타임스》 기사. ‘자기네 아군 수백 명을 죽였다’고 보도.

크레인의 1950년 6월 29일 《뉴욕타임스》 기사. ‘자기네 아군 수백 명을 죽였다’고 보도. 기브니가 쓴 1950년 7월 10일 《타임》 기사. 상판 위 정체 상황에서 폭발했다고 썼다.

기브니가 쓴 1950년 7월 10일 《타임》 기사. 상판 위 정체 상황에서 폭발했다고 썼다.

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관

미군이 노획한 북한군 사진. 인도교 위 상황을 ‘국방군의 참살 장면’이라고 적어놓았다. 사진=국립중앙도서관 초기 미국 기록부터 대한민국 국방부 전사(戰史)까지 ‘인명 피해’가 ‘피란민 희생’으로 바뀌어 온 과정.

초기 미국 기록부터 대한민국 국방부 전사(戰史)까지 ‘인명 피해’가 ‘피란민 희생’으로 바뀌어 온 과정.  2010년 국방부가 서울시에 보낸 공문. ‘민간인 500~800명 희생’이라고 적혀 있다.

2010년 국방부가 서울시에 보낸 공문. ‘민간인 500~800명 희생’이라고 적혀 있다.

통제선이 중지도 남쪽 끝이었음을 보여주는 이창록 소위 증언.

통제선이 중지도 남쪽 끝이었음을 보여주는 이창록 소위 증언.